Pour un changement de modèle agricole choisi et positif

30/01/2026

Comment situez-vous l’empreinte de l’agriculture par rapport à celles des autres secteurs que vous avez étudiés ?

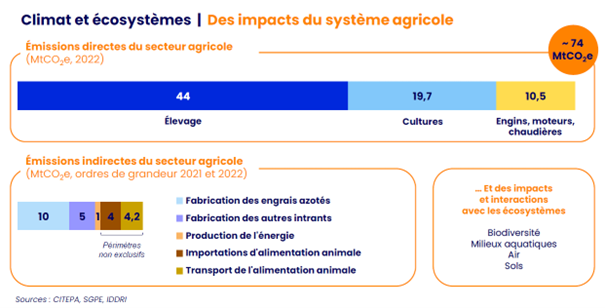

Clémence Vorreux : L’agriculture est un secteur bien spécifique. En matière climatique, elle contribue aujourd’hui à 18 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) nationales, avec la spécificité que ces émissions sont très majoritairement d’origine non énergétique, car non issues directement de la consommation de carburants fossiles, mais générées par des processus biologiques (méthane des ruminants, azote des fertilisants). Aux émissions directes des activités agricoles (de l’ordre de 74 MtCO2e – équivalent CO2) s’ajoutent des émissions indirectes (de l’ordre de 25 MTCO2e), parfois non comptabilisées dans le secteur agricole, qui sont essentiellement liées à la fabrication des fertilisants azotés et des autres intrants, à la fabrication des aliments pour animaux importés, au transport des marchandises et aux émissions du secteur énergétique induites par les consommations finales de l’agriculture (raffineries entre autres).

Par ailleurs, les émissions de gaz à effet de serre liées à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles par l’industrie agroalimentaire française (sucreries, transformation des céréales, industries laitières…) sont aussi à considérer pour avoir une vision complète des enjeux. En 2015, les émissions de gaz à effet de serre de l’industrie agro-alimentaire représentaient environ 12 % des émissions de l’industrie manufacturière française.

Serait-ce une activité particulièrement néfaste ?

C. V. : Non, car le secteur agricole est dans le même temps l’un des rares secteurs économiques permettant un stockage additionnel de carbone, sous certaines conditions et avec les pratiques adéquates, dans les sols et les parcelles agricoles : l’estimation du potentiel de stockage additionnel est de 30 à 50 MtCO2e/an, à comparer aux émissions directes actuelles du secteur agricole, de 74 MtCO2e. Ce potentiel peut être réalisé en mettant en place les pratiques adéquates, et aussi et surtout à condition de commencer par cesser de déstocker le carbone, par exemple en arrêtant le retournement des prairies et en maintenant l’élevage herbager.

Le secteur agricole permet aussi la production d’une biomasse non alimentaire servant à la décarbonation d’autres secteurs économiques (biomatériaux, bioénergie, biochimie). Cette particularité est aussi un facteur de risque : de nombreux secteurs comptent sur la biomasse agricole pour décarboner leurs activités (produire de l’énergie, des biomatériaux, de l’alimentation domestique ou à exporter). Or nous avons montré qu’il ne sera pas possible de répondre à tous ces besoins à la hauteur des ambitions formulées, tant s’en faut, ce qui risque d’occasionner des conflits d’usages, et ultimement de mettre à mal nos objectifs. En ordre de grandeur, l’estimation des besoins supplémentaires en biomasse (souveraineté, bioénergies, puits de carbone, usages non énergétiques) à l’horizon 2030 est de + 34 MtMS (matière sèche) par an.

Dépendance aux intrants fossiles

Quels sont les faiblesses et les atouts de l’agriculture pour la décarbonation, et le degré d’urgence ?

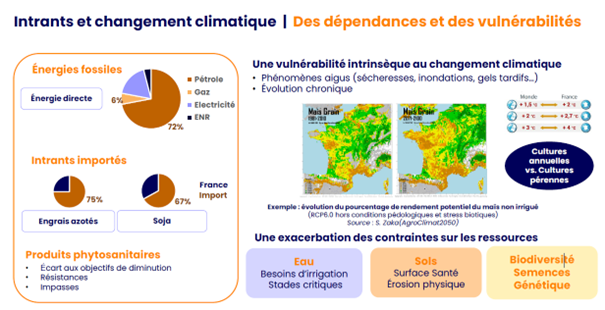

C. V. : Le secteur agricole et par ricochet l’ensemble du système alimentaire sont très vulnérables aux chocs énergétiques et géopolitiques. En effet, ils sont totalement dépendants d’intrants pour fonctionner (le pétrole représente par exemple 72 % du carburant des machines agricoles, gaz fossile, engrais, etc.). Or le secteur a tendance à n’en prendre conscience que lors des crises et ne fait pas assez d’effort pour réduire ces dépendances. On peut estimer que la violence des chocs liés à la guerre en Ukraine (+ 22,9 % de hausse des prix de production agroalimentaires entre janvier 2022 et juillet 2023 en lien avec la hausse des prix du gaz, selon France Stratégie) ou aux représailles douanières de Trump, ou encore l’ampleur des pertes lors des dernières inondations et vagues de chaleur (déjà 28,3 Mds € de pertes dans la production agricole européenne du fait des aléas climatiques selon la BEI, et jusqu’à 40 Mds € estimés en 2050 selon un scénario médian), sont le résultat d’une impréparation critique. Nous avons perdu du temps, il faut accélérer pour amortir les prochains chocs.

C. V. : Le secteur agricole et par ricochet l’ensemble du système alimentaire sont très vulnérables aux chocs énergétiques et géopolitiques. En effet, ils sont totalement dépendants d’intrants pour fonctionner (le pétrole représente par exemple 72 % du carburant des machines agricoles, gaz fossile, engrais, etc.). Or le secteur a tendance à n’en prendre conscience que lors des crises et ne fait pas assez d’effort pour réduire ces dépendances. On peut estimer que la violence des chocs liés à la guerre en Ukraine (+ 22,9 % de hausse des prix de production agroalimentaires entre janvier 2022 et juillet 2023 en lien avec la hausse des prix du gaz, selon France Stratégie) ou aux représailles douanières de Trump, ou encore l’ampleur des pertes lors des dernières inondations et vagues de chaleur (déjà 28,3 Mds € de pertes dans la production agricole européenne du fait des aléas climatiques selon la BEI, et jusqu’à 40 Mds € estimés en 2050 selon un scénario médian), sont le résultat d’une impréparation critique. Nous avons perdu du temps, il faut accélérer pour amortir les prochains chocs.

Comment ?

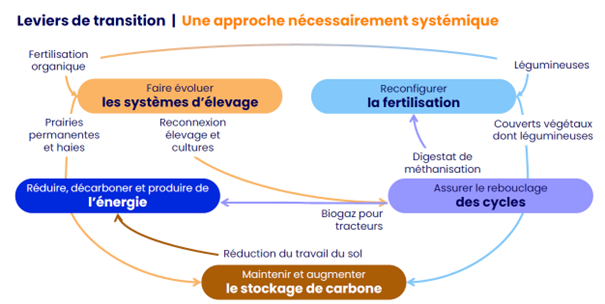

C. V. : Les leviers de transformation sont connus. Nous les avons étudiés dans notre rapport Pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère : faire évoluer l’élevage vers des systèmes autonomes et économes, reconfigurer la fertilisation pour s’affranchir des engrais de synthèse, assurer le rebouclage des cycles, réduire, décarboner et produire de l’énergie, et maintenir et augmenter le stockage de carbone. Les pratiques à développer sont documentées par la recherche, on sait ce qu’il faut changer. En revanche, le secteur est structuré de manière très complexe et à flux tendus, ce qui complique les transformations et nécessite une restructuration radicale. Par ailleurs, il s’agit d’un secteur confronté à d’autres défis majeurs, indépendants des enjeux écologiques mais qui ont tendance à préoccuper prioritairement les acteurs économiques et politiques.

Quel est le poids des interactions avec l’écosystème global (IAA, logistique, etc.) ?

Capucine Laurent : Le secteur agricole ne peut pas fonctionner indépendamment de son écosystème, physique et économique. L’industrie agroalimentaire lui apporte des débouchés, et lorsque ces débouchés manquent la production se détourne, comme le montre le cas des légumineuses, pour lesquelles les filières font aujourd’hui défaut. Le secteur agricole ne peut fonctionner sans les maillons de la logistique : le transport intervient depuis la fabrication des intrants jusqu’à l’approvisionnement des magasins, en passant par les différentes étapes de la transformation.

À l’échelle domestique, et plus encore à l’échelle internationale, le secteur du fret est largement dépendant du pétrole, l’essentiel des produits alimentaires étant transportés en camions et cargos. On oublie trop souvent que le faible coût de cette énergie et son abondance sont des conditions fondamentales du bon fonctionnement de ces chaines de valeur mondialisées. Le stockage est également un enjeu majeur, indispensable au bon fonctionnement de l’ensemble du système. Or les acteurs des différents maillons de la chaîne oublient parfois que de ces interactions découlent une interdépendance critique, qui signifie que les vulnérabilités sur un maillon sont en fait le problème de toute la chaîne.

Accès à l’eau : une anticipation insuffisante du risque

Quel regard portez-vous sur l’état de l’industrie agro-alimentaire, et des industries de PGC connexes, cosmétiques par exemple?

C. L. : L’industrie alimentaire a de plus en plus conscience de l’impératif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et commence à comprendre l’urgence de s’adapter au changement climatique. Des acteurs industriels réalisent leur bilan carbone, même si parfois avec un scope trop limité, et définissent des plans d’action, d’ambition variable. Souvent, ils ont engagé des démarches pour améliorer leur approvisionnement ou pour aider leurs fournisseurs dans l’évolution de leurs pratiques. Des démarches collectives se mettent en place (Covalo, Transitions…). Mais on reste loin d’un engagement de la totalité des acteurs, qui agissent souvent en solo, sans s’inscrire dans une dynamique collective portée par leur secteur.

Par ailleurs, et c’est la plus grosse lacune selon nous, ils n’ont que rarement travaillé à identifier leurs vulnérabilités et dépendances dans une approche prospective. Ils cherchent à répondre aux attentes institutionnelles normatives (baisser leurs émissions), éventuellement à poursuivre des objectifs d’affichage RSE, mais ils continuent de se projeter dans un monde où l’énergie restera peu chère et abondante, et où ils trouveront toujours à s’approvisionner pour peu qu’ils diversifient leurs fournisseurs dans le monde, sans anticiper les risques liés au changement climatique et à son corollaire : l’accès à l’eau. Cet angle mort de leur réflexion les empêche de mener un vrai travail stratégique et collectif afin de sécuriser leur secteur dans l’ensemble de la chaine de valeur. C’est ce que nous cherchons à faire dans le cadre du projet « Manger en 2050 » : permettre une prise de conscience collective autour de la vulnérabilité du secteur alimentaire dans son ensemble, créer du consensus autour de leviers de transition ambitieux, et favoriser un passage à l’action rapide et à l’échelle.

Par ailleurs, et c’est la plus grosse lacune selon nous, ils n’ont que rarement travaillé à identifier leurs vulnérabilités et dépendances dans une approche prospective. Ils cherchent à répondre aux attentes institutionnelles normatives (baisser leurs émissions), éventuellement à poursuivre des objectifs d’affichage RSE, mais ils continuent de se projeter dans un monde où l’énergie restera peu chère et abondante, et où ils trouveront toujours à s’approvisionner pour peu qu’ils diversifient leurs fournisseurs dans le monde, sans anticiper les risques liés au changement climatique et à son corollaire : l’accès à l’eau. Cet angle mort de leur réflexion les empêche de mener un vrai travail stratégique et collectif afin de sécuriser leur secteur dans l’ensemble de la chaine de valeur. C’est ce que nous cherchons à faire dans le cadre du projet « Manger en 2050 » : permettre une prise de conscience collective autour de la vulnérabilité du secteur alimentaire dans son ensemble, créer du consensus autour de leviers de transition ambitieux, et favoriser un passage à l’action rapide et à l’échelle.

Quels doivent être les grands axes de la transition agroécologique, nature, outils et moyens ?

C. V. : Dans notre rapport Pour une agriculture bas carbone…, nous montrons que la transition agroécologique repose sur un ensemble cohérent de leviers systémiques, qui doivent être mobilisés simultanément et massivement. Il ne s’agit pas d’options alternatives parmi lesquelles choisir, mais de moyens complémentaires d’une trajectoire crédible. Un premier axe concerne l’évolution des systèmes d’élevage. Il s’agit avant tout de préserver les systèmes autonomes et économes, ainsi que les prairies permanentes, qui jouent un rôle clé pour le climat, la biodiversité et la résilience des exploitations. Les leviers incluent une atténuation des émissions de méthane issues de la fermentation entérique (de l’ordre de moins 15 %) grâce à diverses pratiques autour de l’alimentation et de la conduite des troupeaux, un ralentissement de la décapitalisation des cheptels de ruminants (afin de tenir un rythme de diminution d’environ 1 % par an jusqu’à 2050) et une meilleure valorisation des effluents d’élevage, notamment par la méthanisation, à hauteur d’environ 50 % .

Voilà pour l’élevage, qu’en est-il des cultures ?

C. V. : Un deuxième axe porte sur la reconfiguration de la fertilisation, afin de réduire fortement la dépendance aux engrais de synthèse. Cela passe par une augmentation significative des surfaces en légumineuses (multipliées par trois), la généralisation des couverts végétaux, le développement de cultures à bas niveau d’intrants. Mais il est également nécessaire d’engager la décarbonation de la fabrication des engrais minéraux résiduels, idéalement sur le territoire européen. Ces leviers permettent à la fois de réduire les émissions indirectes et de renforcer l’autonomie des systèmes agricoles.

Des surcoûts et à des manques à gagner

Productions animales et végétales sont-elles antagonistes ?

C. V. : La transition repose précisément sur le rebouclage des cycles, en particulier de l’azote et de l’alimentation animale. Cela implique un développement de la polyculture-élevage à l’échelle des exploitations, voire des territoires, ainsi qu’une vérification systématique de l’équilibre des bilans azotés et fourragers. L’amélioration du recyclage des nutriments est essentielle pour limiter les pertes, réduire les importations et renforcer la cohérence des systèmes.

Que deviennent les débouchés non alimentaires naguère décriés ?

C. V. : L’énergie est un autre pilier. Il s’agit à la fois de réduire les consommations, de les décarboner et de produire de l’énergie renouvelable. Les leviers identifiés permettent une amélioration de l’efficacité énergétique d’environ 21 % , et une décarbonation totale de l’énergie résiduelle, reposant pour un tiers sur l’électrification, un tiers sur le biogaz et un tiers sur les biocarburants. Le secteur agricole dispose par ailleurs d’un fort potentiel d’autonomie énergétique, voire de surplus, avec environ 160 TWh de production pour 65 TWh de consommation.

Enfin, un dernier axe fondamental est de maintenir et augmenter le stockage de carbone dans les sols et la biomasse. Cela suppose d’arrêter le déstockage de carbone, notamment en maintenant au maximum les prairies permanentes. En effet, la seule perte de prairies actuelle rend le secteur des terres agricoles émetteur de dix millions de tonnes d’équivalent CO2 par an, mettant à mal les efforts réalisés par ailleurs.

Enfin, un dernier axe fondamental est de maintenir et augmenter le stockage de carbone dans les sols et la biomasse. Cela suppose d’arrêter le déstockage de carbone, notamment en maintenant au maximum les prairies permanentes. En effet, la seule perte de prairies actuelle rend le secteur des terres agricoles émetteur de dix millions de tonnes d’équivalent CO2 par an, mettant à mal les efforts réalisés par ailleurs.

Une fois cela atteint, il sera nécessaire de généraliser l’agriculture de conservation des sols, avec une multiplication par huit des couverts d’interculture, la réduction du travail du sol sur 80 % des surfaces, et de développer l’agroforesterie et les haies, respectivement sur 10 % des terres arables et 5 % des prairies.

Ces transformations généreront-elles des surcoûts, voire une inflation verte durable ?

C. V. : C’est là un enjeu majeur. Ces mutations ne pouvant être réduites à des améliorations à la marge, elles impliquent un changement radical de paradigme. Au-delà du plafonnement des rendements observé ces dernières décennies, les leviers nécessaires et les pratiques identifiées conduiront nécessairement à des surcoûts et à des manques à gagner par rapport à la situation actuelle, en raison des conséquences de ces actions sur les rendements, des investissements nécessaires ou des besoins de diversification.

Ces phénomènes sont en grande partie inhérents à la réduction de l’abondance des énergies fossiles (engrais en particulier). Ainsi, il est indispensable d’admettre un changement radical de la tendance à l’œuvre et de repenser les mécanismes économiques associés à la situation antérieure. Et il faut bien sûr repenser le modèle global du système alimentaire, pour répondre à la question inévitable : qui paie, et comment ? D’autant que ces évolutions n’apporteront pas ou peu de bénéfices à court terme. Leur effet positif ne se mesurera que sur le temps long, par une meilleure résilience face aux crises climatiques, énergétiques et géopolitiques. Ainsi, les mécanismes économiques actuels, qui valorisent structurellement les bénéfices de court terme, ne permettent pas de créer le cadre incitatif dont ont besoin les acteurs économiques – de l’agriculteur au restaurateur – pour jouer leur rôle dans cette transition.

Un cadre porteur plutôt que l’injonction militante

Une valorisation économique des transitions est-elle envisageable ?

C. L. : Dans le cadre actuel, elle est possible sur des marchés de niche et pour des populations favorisées. Mais l’enjeu n’est pas de créer des niches : il est de faire évoluer l’agriculture dans sa globalité. Or à cette échelle, dans le cadre actuel où la vente de produits issus de productions environnementalement moins-disantes et moins coûteuses, notamment étrangères, est possible, les mieux-disants seront toujours pénalisés. C’est pourquoi il faut réviser le cadre dans son ensemble, pour dépasser les niches et permettre la massification de la transition agroécologique.

Comment intervient le consommateur, citoyen, acheteur et « destructeur final », dans cette chaîne d’enjeux ?

C. L. : Attendre que le consommateur-citoyen éprouve une épiphanie de conscience pour changer le système nous condamne à l’échec. Dès lors qu’on est d’accord sur le fait que l’enjeu n’est pas de développer des niches mais de changer le système dans sa globalité, et que l’on tient compte des travaux sur les comportements des consommateurs, il est important d’entendre leurs attentes – plus de santé, plus d’environnement –, mais de ne pas compter sur eux pour choisir le produit plus cher quand un autre moins cher est disponible à côté. Si les agriculteurs, les industriels ou les distributeurs ont besoin d’un cadre favorable pour évoluer, les consommateurs ont aussi besoin d’un cadre adapté, qui favorise des choix de consommation responsables sans qu’aucun des acteurs ait à faire acte de militantisme.

Quels scénarios voyez-vous s’esquisser ?

C. L. : Pour l’économie, le plus probable est une répétition des chocs et des crises climatiques, énergétiques et géopolitiques. On peut dessiner un avenir où l’on attend que ces crises soient suffisamment convaincantes et déstabilisantes pour décider de changer de modèle. C’est un pari risqué, car cela obligera à changer trop tard dans un système d’autant plus contraint et instable, avec moins de moyens, et plus de problèmes urgents à résoudre. On peut sinon entrevoir un avenir où la connaissance et la réflexion stratégique et collective à notre disposition auront créé les conditions d’un changement de modèle non plus subi et douloureux, mais choisi et positif, et qui permettra que ces chocs incontournables nous affectent moins violemment. C’est le pari que nous faisons avec le projet « Manger en 2050 ».